L'historien Procope de Césarée relate une étonnante histoire qui se

déroule dans l’empire sassanide dans le premier livre de ses Guerres de

Justinien. Il évoque une superbe et grande perle visible à l’intérieur

d’une huître dans le golfe Persique.

«

Un requin d’une taille extraordinaire et terriblement sauvage tomba

amoureux de ce spectacle et le suivit à la trace, ne s’arrêtant ni la

nuit ni le jour. Lorsqu’il devait s’occuper de sa nourriture, il

guettait alentour quelque chose de comestible, et quand il l’avait

trouvé il s’en emparait et le mangeait le plus vite possible, pour se

ressaisir aussitôt du coquillage et se rassasier à nouveau du spectacle

adoré. On dit qu’un jour un des pêcheurs vit ce qui se passait, mais

effrayé par la bête il recula devant le danger et il raconta toute

l’histoire au roi Péroz. Péroz écouta et ce récit, paraît-il, lui donna

un immense désir de cette perle ; il pressa le pêcheur avec force

flatteries et promesses de gains. On raconte qu’alors ce dernier ne put

résister à la demande du maître et il parla ainsi à Péroz : « Maître,

les richesses sont chères à l’être humain, mais plus chère encore lui

est la vie, et ses enfants lui sont plus chers que tout. Poussé par sa

tendresse à leur égard un homme oserait peut-être naturellement tout.

Donc, en ce qui me concerne j’ai l’intention de m’essayer contre la

bête et de vous rendre maître de la perle. Si je remporte ce combat, il

est évident que je serai désormais rangé parmi les hommes dits heureux.

Il est vraisemblable que toi, le Roi des Rois, tu me gratifieras de

tous les biens, et il me suffira, même s’il arrive que rien ne me soit

accordé, d’avoir été un bienfaiteur pour mon maître. Mais s’il faut que

je sois attrapé par cette bête, ce sera alors ta tâche, ô Roi, de

dédommager mes fils pour la mort de leur père. Car ainsi, même mort,

moi je subviendrai aux besoins de mes proches, et toi tu recevras plus

grande gloire pour ta vertu. En aidant mes fils tu me feras du bien,

même si je ne pourrai aucunement te remercier pour ton bienfait. Car la

seule bonté pure est celle dont on gratifie les morts ». Après ces mots

il s’en alla. Lorsqu’il fut arrivé à l’endroit où, d’habitude, le

coquillage nageait et le requin le suivait, il s’assit là sur un rocher

quelconque, guettant le moment où il pourrait s’emparer de la perle

délaissée par son amoureux. Dès que le requin fut tombé sur quelque

chose qui pût lui servir de nourriture et qu’il y consacra un moment,

le pêcheur quitta sur la côte ceux qui l’y avaient suivi pour l’aider,

il se rua à grande hâte sur le coquillage et, s’en étant emparé, il se

dépêcha de repartir. Mais le requin le sentit et vint à la rescousse.

Le pêcheur le vit et, lorsqu’il allait atteindre le rivage, il lança

son butin de toutes ses forces sur la terre ferme, mais lui, peu après,

fut attrapé et périt. Les hommes restés sur le rivage prirent la perle,

la portèrent au roi et lui racontèrent tout ce qui s’était passé ».

PROCOPE DE CÉSARÉE, Guerres de Justinien, I, 4, 19-30.

C’est Georges Cédrène, chroniqueur byzantin du XIe siècle qui, dans sa

Chronique universelle (ch. 390), localise l’évènement dans le Golfe

persique, une zone connue pour ses perles. L’histoire de Procope semble

largement fantaisiste. Toutefois, le squale est bien présenté comme un

redoutable prédateur.

Le

requin fut identifié tardivement par les Anciens. Hérodote signale sans

doute une attaque dans ses Histoires lorsqu’il évoque la flotte perse

dans le nord de la mer Egée :

«

De Thasos la flotte passa, sous le continent opposé, et le côtoya

jusqu'à Acanthe, d'où elle partit pour doubler le mont Athos. Tandis

qu'elle le doublait, il s'éleva un vent du nord violent et impétueux,

qui maltraita beaucoup de vaisseaux, et les poussa contre le mont

Athos. On dit qu'il y en périt trois cents, et plus de vingt mille

hommes : les uns furent enlevés par les monstres marins qui se trouvent

en très grand nombre dans la mer aux environs de cette montagne, les

autres furent écrasés contre les rochers ; quelques-uns périrent de

froid, et quelques autres parce qu'ils ne savaient pas nager. Tel fut

le sort de l'armée navale ».

HÉRODOTE, Histoires, VI, 44.

Valérius Flaccus évoque un monstre marin qui pourrait ressembler à un squale :

«

Mais Neptune a donné de loin le signal ; les flots mugissent, à

l'approche du monstre ; le fléau de Sigée soulève leurs masses

amoncelées. Ses yeux étincelants percent à travers la nappe azurée ;

ses mâchoires, garnies d'une triple rangée de dents, s'entrechoquent

avec le fracas de la foudre ; sa queue se déroule, puis revient sur

elle-même ; et sa tête redressée entraîne après soi les replis. La mer,

qu'il écrase de son poids, obéit au choc de ses élans sinueux et

jaillit autour de ses flancs ».

VALERIUS FLACCUS, Argonautiques, II, 490-510.

C’est Aristote, au IVe siècle qui fournit les meilleures descriptions :

«

Les squales qu’on appelle « lisses » ont leurs œufs au milieu de la

matrice de la même manière que les roussettes ; allant dans chacune des

deux parties de la matrice, ils descendent et les petits naissent en

ayant le cordon ombilical contre la matrice, de sorte qu’une fois que

les œufs ont disparu, les petits présentent le même état que les

embryons des quadrupède ».

ARISTOTE, Histoire des animaux, 565b.

Dans cet extrait, le naturaliste de Stagire évoque de petits requins (alôpex). Il poursuit sa description :

«

Les squales et les poissons qui ont la forme du quale, comme le renard

de mer et le chien de mer, ainsi que les poissons plats, comme la

torpille, la raie, la raie lisse et la pastenague, sont vivipares après

avoir pondu des œufs de la manière qu’on a dite ».

ARISTOTE, Histoire des animaux, 566a, 30 et 566b, 1.

Précisons que les requins sont des poissons.

Le savant grec évoque sans doute également le requin bleu, qu’il nomme le glaucos. Il le définit comme un poisson côtier sans le décrire (ARISTOTE, Histoire des animaux, 508b20 ; 598a13 ; 599b32 et 607b27). Il cite aussi le requin marteau à une reprise (ARISTOTE, Histoire des animaux, 506b10).

Les squales sont aussi mentionnés par Pline l’Ancien dans le livre IX de son Histoire naturelle. Comme Aristote, il s’intéresse aux œufs d’un petit requin : squalus pristis (PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, IX, 1, 3). Il aborde aussi le poisson-ange (squalus squatina) (PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, IX, 14, 1 ; 40, 1 ; 67, 2). Il le définit comme un poisson à cartilages.

Pline l’Ancien évoque, lui aussi, des attaques de requins :

«

Ces hommes disent qu'une espèce de nuage, semblable pour la forme aux

poissons plats, s'épaissit sur leur tête, les presse, et les empêche de

remonter à la surface, que pour cette raison ils se munissent de

stylets très aigus attachés à des lignes, et que le nuage, s'il n'était

percé de la sorte, ne s'écarterait pas. Tout ceci n'est, je crois, que

reflet de l'obscurité et de la peur » ;

PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, IX, 70, 1.

« Mais, ce qui est vrai, c'est un combat terrible avec les

poissons-chien (requins) ; elles attaquent les aines, les talons, et

toutes les parties blanches du corps : la seule ressource, c'est

d'aller au-devant d'elles et de prendre l'offensive ; en effet, elles

ont autant peur de l'homme qu'elles lui font peur. Sous l'eau la partie

est égale, mais à la surface de l'eau le danger est imminent ; le

plongeur perd la ressource d'aller en face du poisson-chien, du moment

qu'il s'efforce de sortir de la mer ; son seul espoir est en ses

compagnons, qui tirent la corde attachée sous ses bras. Pendant le

combat il secoue de la main gauche cette corde, en signe de péril ; de

la droite, armée d'un stylet, il soutient la lutte. On le tire d'abord

avec assez de lenteur ; mais, dès qu'il est dans le voisinage du

navire, on le voit mettre en pièces, si on ne l'enlève avec une

rapidité extrême ; et souvent, déjà tiré hors de l'eau, le plongeur est

enlevé aux mains de ses compagnons, si lui-même, ramassant son corps en

forme de boule, ne seconde leurs efforts. D'autres, il est vrai,

brandissent des tridents ; mais le monstre a l'instinct de se placer

sous le navire, et de là il combat en sûreté ».

PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, IX, 70, 2-3.

Le naturaliste romain s’intéresse aussi à un grand prédateur :

«

Aux dauphins ressemblent les poissons appelés tursions ; ils en

diffèrent par leur aspect triste, car ils manquent de la vivacité du

dauphin ; mais ils ressemblent surtout au chien de mer par leur gueule

malfaisante ».

Deux hypothèses sont envisageables : le lamie (requin-taupe, Lamna nasus) ou le grand requin blanc (Carcharodon carcharias). La première est la plus crédible.

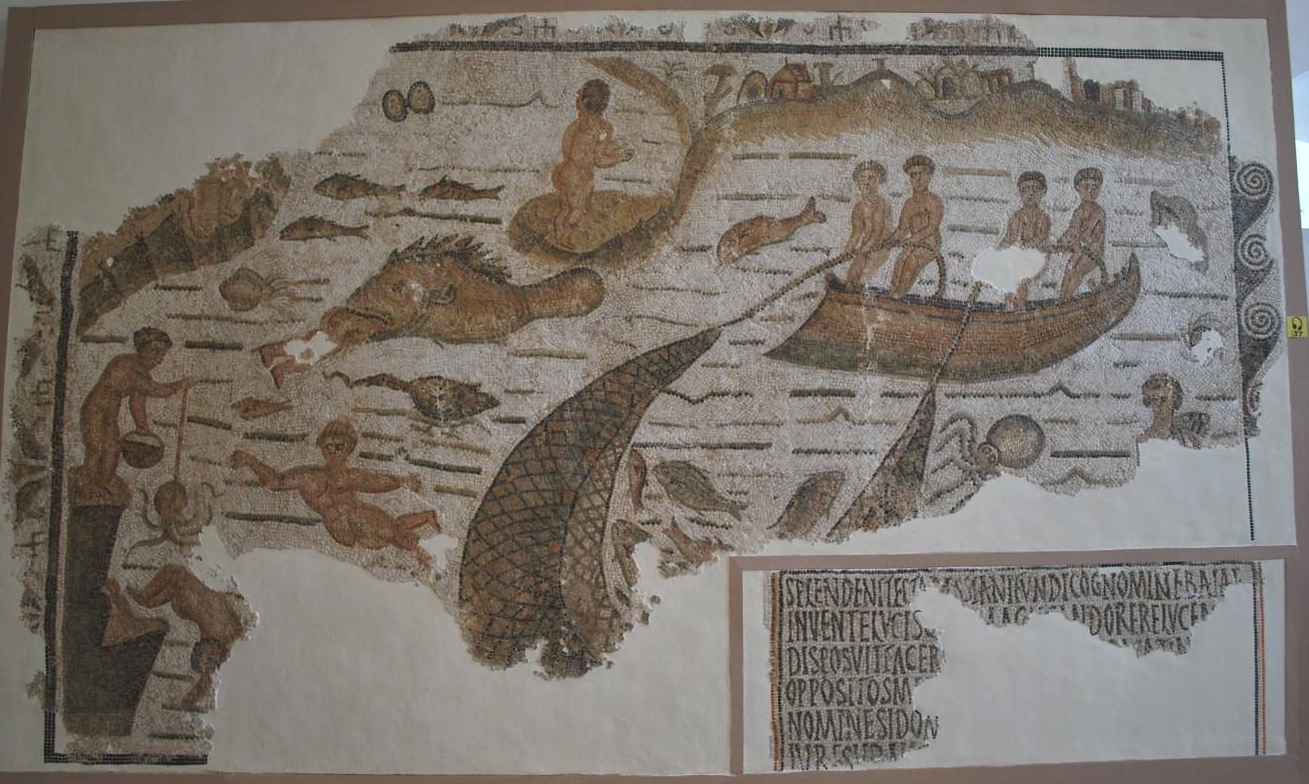

Aucun requin ne semble avoir été représenté. Toutefois, sur une

mosaïque du musée du Bardo à Tunis, il y a un homme dévoré par un

poisson géant. Elle provient de Sidi Abdellah, près de Bizerte et date

du Ve siècle de notre ère. Sur cette mosaïque nous retrouvons également

des hommes plongeant. Elle semble un peu correspondre au texte de Pline

l’Ancien.

Sébastien

POLET

Pistes bibliographiques

ARISTOTE, Histoire des animaux, trad. PELLEGRIN (P.), Paris, 2017 (GF).

PROCOPE, Les guerres contre les Perses, traduction AUBERGER (J.), notes GREATREX (G.), Paris, 2022 (La roue à livres).

COTTE (H.-J.), Poissons et animaux aquatiques au temps de Pline : commentaires sur le livre IX de l’Histoire naturelle de Pline, Paris, 1944.

ZUCKER (A.), Les classes zoologiques en Grèce ancienne : D’Homère (VIIIe av. J.-C.) à Élien (IIIe ap. J.-C.), Aix-en-Provence, 2012.